�{��q�v����̃y�[�W

���ւ̗U�� �i�X�j �\ �C�^���A�_�` �i�g�Q�S�E�T�E�T��e�j

���{���傫�Ȏ؋��������C�^���A�͂Q�O�P�P�N�H�A�������荞�܂�A�������ꎞ�A�댯�����ɍ����������A�������ς��A�N�����v��łȂǂ̎��g�݂Ŋ�@���A���Ƃ����B�̊�@�������̋������菜�����Ƃɐ��������B

���B�A���̊e���́A��@�������Ȃ��悤���������S�����鋦��ɏ������A�����Ԏ������̊����ɗ}����ڕW���f���邱�Ƃ����߂��B�܂��A���B�̍���@�܂��Čo�ρE�����̓���������������ӂ������āA�ʉ݃��[���̓���������̂ƂȂ��Ď������B����u���[���������v������l�����������B

���̂悤�Ȕw�i�܂����u�C�^���A������@�̌���v�ɋ���������A�C�^���A���c�f���Ă̒n���s�s�T�K�����݂����A�u��@�ӎ��v�̂���̂͒������{�����ŁA��ʍ����ɂƂ��Ă͔n�������A�����炩�ȍ������E�C�^���A�l�C����F�m���邱�ƂƂȂ����B

�P�W�V�O�N�̃C�^���A����܂Ŋe�n�œƎ��̕��������ł����C�^���A�́A�n�����ƁA�����ƂɌ��L���ȕ\��ŗ��l���}���Ă����_��I�Ŗ��͈��鍑�ł���B

�����ł͎�ޓ��e�̐������Ȃ��A�������Ղ�_�`���ė��ւ̗U�������Ă݂����Ǝv���B

�C�^���A�l��������E�X�e�C�[���@���i���C�j�ƌĂԃC�^���A�����̏㕔�E�����o���f�C�A�B�������̕����E�o�W���J�[�^�B�A�v�[���A�B�Ɋ|���Ă̒����ł���B�~���m�ɂ͂Q�x�A���[�}�͂R�x�ڂ̗��ƂȂ�B

�����̈����C�^���A�Ȃ���A�ꔲ���ɖ��邭�z�C�Ńt�����h���[�Ȑl�X�Ƃ̏o��́A���𑱂���҂ɂƂ��ăI�A�V�X�̂悤�Ɋ������������B���������߂�l�X�̐������Y���̂Ȃ��ŁA�A���A�p�X�^�ƃs�U��H���邱�ƂɂȂ������A����Ŏ�ނ������H�זO���邱�Ƃ��Ȃ������B����ɉ������C���ƃr�[���������Ď|���~�����邱�ƂƂȂ����B

����U�����C�Ƒ��z�̊y���ɐg���ς˂�����̗��ł́A�����̐��E��Y�ɐG��Ȃ��疢�m�̐��E�ɗV�Ԃ��Ƃ��ł����B

�� �C�^���A�k���� ��

�~���m�i�����o���f�C�A�B�j

���[�h�̓s�~���m�́A�����̒��S���[�}�ɑ��ăC�^���A�o�ς����[�h����Y�Ɠs�s�Ƃ��č����ł��d�v�Ȉʒu���߂Ă���A�ό��q�ɂƂ��Ă̖��͂��Ïk����Ă���B

�C�^���A�E�S�V�b�N���z�̍ō�����Ƃ�����u�吹���E�h�E�I���v�́A����z�Ƃ��Ă̓��[�}�̃T���E�s�G�g���吹���Ɏ����K�͂ňЗe���ւ��Ă���B�l�I�E�N���V�b�N�l���̃I�y������u�X�J�����v�͗אڂ���X�J���������قƋ��ɗ��j����Ă����B�h�E�I���L��ƃX�J�����L������ԏ\���^�A�[�P�[�h�u�K�����A�E���B�b�g���I�E�G�}�k�G�[���Q���v�́A�V��̓K���X�ƓS�̃h�[���^�A���ɂ̓��U�C�N�Ƒ嗝���~���l�߂��Ă��āA�D��ȃJ�t�F��u�e�C�b�N�Ȃǂ�����A�ˁA�����̉₩�������������Ă����B�܂��A�T���^�E�}���A�E�f���E�O���b�c�C�G����̃h���j�R��C���@�ł́A�_�E���B���`�̍ō�����u�Ō�̔ӎ`�v�����邱�Ƃ��ł���B

�� �C�^���A�k���� ���@

���F���[�i�i���F�l�g�B�j

�Ñ�̉~�`����u�A���[�i�v�ōÂ�����O�I�y����u���~�I�ƃW�����G�b�g�v�̕���ƂȂ������Ƃ��Đ��E�I�ɗL���ł���B���G���[�i�̃V���{���I���݂́u�A���[�i�v�̓��[�}�́u�R���b�Z�I�v�Ɏ�������ȋK�͂��ւ郍�[�}����̉~�`����̈�ՂŁA�Q���l�]����e�ł��錀��ł͖��N��O�I�y�����㉉����Ă���B�u���~�I�ƁE�E�E�v�̕���Ƃ��Ă��L���ŁA�W�����G�b�g�̃��f���Ƃ����Ă��閺�̉Ɓu�W�����G�b�^�̉Ɓv����ʌ��J����Ă��āA�V�F�C�N�X�s�A�̃t�@�����������K��Ă���B�܂��A�T���E�s�G�g���̋u�Ɍ��u���[�}����v����́A�֍s����A�f�C�W�F���X���݂���]�ł���B

���F�l�c�C�A�i���F�l�g�B�j

�@�X�C�X�A�I�[�X�g���A�A�X�����F�j�A�ƍ�����ڂ��A�A�h���A�C�ɖʂ����k�C�^���A�n���͍��ې��L���ȕ��͋C�Ɉ�ꊈ�C�ɖ����Ă���B���ł��C�^�ʼnh�����₩�ȗ��j���ւ�B�s���F�l�c�C�A�͕ʊi�ł���B�ׂ��H�n�Ƒ召�̉^�͂��߂��钬�ɂ͎����Ԃ̏����ꂪ�ł��Ȃ����߁A�����̌�ʎ�i�͉^�͂��s������o�X�ł���B���̒��S�̓��F�l�c�C�A�̕\���ւł���������s���̏�ł�����u�T���E�}���R�L��v�ŁA����ɂ͏����ǂ�ῂ�����̃��U�C�N�Ŗ��ߐs�����ꂽ�u�T���E�}���R���@�v����̒����Ƃ��Đ����A�ٔ������u����Ă����u�h�E�J�[���{�a�v�̌������Зe���ւ�A�����ɂ͍����X�U���̑���O�������Ă���B�ό��p�́u�S���h���v�ɏ��ƁA�����肪�S���J���c�I�[�l���Ȃ��琅�̓s�̕�����y���ނ��Ƃ��ł���B�܂����Ȃ��ɂ͗L���ȃ��F�l�c�C�A���O���X�̍H�[�����萧��H���̌��w���i�����߂��肷�邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@�@

�� �C�^���A���� ��

�t�C�����c�G�i�G�~���A�E���}�[�j���B�j

�܂��A�A���m��������낷�������u�̏�ɂ���u�~�P�����W�F���L��v�ɑ���������B�@�L��̒����ɂ̓~�P�����W�F���́u�_�r�f���v�������Ă��āA�Ί݂ɍL����t�C�����c�G�̎s�X���܂����f���炵���i�F����]���邱�Ƃ��ł���B���̒��S�͔��p�`�̓��w�̏�ɋ���ȃN�[�{�����ڂ����T���^�E�}���A�E�f���E�t�C�I�[���吹���u�h�E�I���v�ŁA���ӍL��ɂ͂����ό��q�ň��Ă���B���Ȃ������̌`���c���t�C�����c�G�ŌÂ̋��u���F�c�L�I���v�̗��[�ɂ́A�Ԍ��̋�������X������A�˓��킢�������Ă���B�Y��ĂȂ�Ȃ��̂́A���E�O����p�ق̂ЂƂu�E�t�C�c�c�C���p�فv�ł���B�t�C�����c�G��ɊJ�Ԃ������l�b�T���X�G��̏W�听�Ƃ��������i���W������Ă��āA�^�߂ɐڂ��邱�Ƃ��ł���B�G�S�̂Ȃ������ɂƂ��Ă����ړx�����A�����������o������i���������Љ�Ă݂�ƁA���I�i���h�E�_�E���B���`�́u��ٍ��m�v�Ɓu�����O�����̗�q�v�A���t�@�G���́u�Ђ�̐���v�A�{�c�e�C�`�G�c���́u���B�[�i�X�̒a���v�A�~�P�����W�F���́u���Ƒ��v�A�e�C�c�C�A�[�m�́u���C�[�i�X�ƃL���[�s�b�g�v�Ȃǂ�����B

�@

�� �C�^���A�̒��S�E��s

��

���[�}�i���c�C�I�B�j

�C�^���A�̎�s���[�}�́A�Ñ��Ղ▼������|�p�Ƃ̍�i�������ɎU���C�^���A�ό��̖��͂��Ïk������s��ł���B�@�f��u���[�}�̋x���v�ł�������L���ƂȂ�A���E������ό��q�������u�i���̓s�v�Ƃ��Đl�X�𖣗��������Ă���

���[�}�̌�ʂ̗v�Ղ͍��S�́u�e���~�l�w�v�ł���B�����O����̗�Ԃ��������郍�[�}�̗��̌����ŁA�z�[���͂P�`�Q�X�Ԃ܂ł���A�\���ɂ͗��s�҂ɕK�v�Ȏ{�݂��W�܂��Ă��āA�����吨�̗��l�œ�����Ă���B

�n���S�̓��[�}�s�����Q�H�����ԗ����Ă��Ă`���A�a�����e���~�l�w�Ō������Ă���B

�I�����W�F�\�L�̂`���̓��@�`�J���s���A�X�y�C���L��A�g�����B�̐�ȂǂɌ������ό���V���b�s���O�ɗ��p���l�̍����H���ł���A�F�\�L�̂a���̓J���J������A�R���b�Z�I�A�t�H���E���}�[�m�Ȃǂ̈�ՌQ�⃔�F�l�`�A�L��ɑ���������Ƃ��ɕ֗��ŁA���߂ĖK��闷�s�҂ɂ͗��p���₷����ʎ�i�ł���B

���[�}�̒��S�́u���F�l�c�C�A�L��v�ŁA��v���H�͂���������ˏ�ɍL�����Ă���A���[�^���[�L��ɂ͔����嗝�́u���B�g���I�E�G�}�k�G�[���Q���L�O���v���Зe���ւ��Ă���B�ꗬ�u�����h�X������A�˂�ʂ�⏎���I�Ȕɉ؊X��������[�}�ōł��₢�ł���̂́u�X�y�C���L��v���ӂł���B�X�y�C���K�i�̏�ɂ́u�g���j�^�E�f�C�E�����e�C����v�����т������Ă��Č����䂩��͒�������]�ł���B�܂��ߗׂ́u�g�����B�̐�v�̓o���b�N�l���̃_�C�i�~�b�N�ȕ����Ŏ��ӂ͂����ό��q�œ�����Ă���B

�Ñネ�[�}�̋�����z�������郂�j�������g�̉~�`���Z��u�R���b�Z�I�v�A����݂̃T���^�E�}���A�E�C���E�R�X���f�C������́u�^���̌��v�A�Ñネ�[�}�̋����y��ł������u�J���J������v�A���݂���Ք��@���������Ă���Ñネ�[�}�̐����E�o�ρE�����̒��S�ł������u�t�H���E���}�[�m�v��I�x���X�N�����т��郍�[�}�̖k�̌����u�|�|���L��v�Ȃǃ��[�}�ɂ͐V�ÓT�l���̍L��ȋ�Ԃ��L�����Ă���B

���@�`�J���s��

���E�ōŏ��̓Ɨ����ł���A�J�g���b�N���̑��{�R�ł���B�u�T���E�s�G�g���吹���v�̓~�P�����W�F���A���t�@�G���A�x���j�[�j�Ȃǂ���|���A�P�Q�O�N�̍Ό��������Ċ��������J�g���b�N���̎吹���ł���B�u�T���E�s�G�g���L��v�͑吹���O�ɍL����ȉ~�`�̍L��ŁA�I�x���X�N�𒆐S�Ƃ��č��E�����L���L����ݍ��ނ悤�Ȉ�ۂ�^���Ă���B��R�O���l�����e�ł���L��ł́A�����j�����߂ɖ@���̎p��q�y���邱�Ƃ��ł���B�u���@�`�J�������فv�͌Ñォ�猻��܂ł̌|�p�i��i���鐢�E�ő�̔����قŁA�Q�V�̔��p�قƔ����قō\������Ă���B�����ɂ͐F�������ꂽ�S�̃R�[�X���f������Ă��Ď��Ԃɍ��킹�Č����悭�ӏ܂��邱�Ƃ��ł���B�܂��A�ߗׂɂ́u�T���^���W�F����v�����荑�������قƂ��Č��J����Ă���B

�� �C�^���A�암 ��

�i�|���i�J���p�[�j�A�B�j

�B�s�i�|���͓�C�^���A�̖��͂��Ïk�����`���ł��邪�A���ĘJ�����c�ŃS�~�W�������ƂȂ�A�����ɐo����ꐢ�E�̒��ڂɎN���ꂽ�B����암�ό��̋��_�Ƃ��Ėʖڂ����߂�����B�Ί݂ɂ́u�̓��A�v�Œm����J�v�����≷��ۗ{�n�E�C�X�L�A��������A�e�C���j�A�C��Ղޕ������Z�Ȓ��ł���B�����w�����Ɍ������ƃi�|�����w�œ���݂̃T���^�E���`�A�`�ŁA�C�ɓ˂��o�������ɗ��u����v�ƃ��b�g�n�[�o�[�̒��]�̓i�|�����\�����i�ł���B�܂��A�i�|���p����̓|���y�C�����̒��Ɖ��������F�X���B�I�R��ꡂ��ɖ]�ނ��Ƃ��ł���B�@

�|���y�C�i�J���p�[�j�A�B�j

�@���͋I���O�W�`�V���I����̗��j�������A���C������̗A�o�ŏ����A���ƒn�A�ʑ��n�Ƃ��ĉh���Ă������A���F�X���B�I�ΎR�̑啬�œ�[�̒����ΎR�I��ΎR�D�̉��ɖ����ꂽ���ƂŗL���ł���B�Ñ�s�s�̈�Ք��@�ɂ���Ֆڂ̂悤�ȊX�H�ɐ_�a�◁���Z��S��A���̐̂̐l�X�̐����̉c�݂�Ǒ̌��ł���悤�ɂȂ����B��Ղ̓����E�}���[�i�傩��⓹���������Ɂu�t�H���i�����L��j�v������B�|���y�C�̐����A�o�ρA�@���̒��S�n�������ꏊ�ł���B�t�H���̐��ʂɃ��F�X���B�I�R�̗Y�p�����т��A�E�G�ɂ̓A�|���_�a��W���s�^�[�_�a�A�ٔ��⏤������s���Ă���������T���ȏ��Ƃ̈�Ղ���������ł��āA�V�Ђ̋��낵��������҂ɐ��X�����`���Ă����B�@

�A�}���t�C�i�J���p�[�j�A�B�j

�@�[�i�̗킵���\�����g�̊C�ݐ��ɘA�Ȃ�A�}���t�B�^�[�i�C�݂̌i�����ւ钆�S�s�s�ŁA�G�������h�F�̓��]�ƃ��������Ɉ͂܂ꂽ���͈��郊�]�[�g�n�ł���B�����z�e����ʑ����������ԊJ���I�ȍ`�̃W���C�A�L�ꂩ��R���Ɍ������Ɠ����̉e�����F�Z�����̒��S�h�E�I���L�ꂪ�J����B�L��������낷���E��Y�u�h�E�I���v�̑n���͂U���I�ŁA�����̏d���Ȑ��̔����ڂ������B�h�E�I���̐��ʂɓ\��߂��炳�ꂽ���U�C�N���P���𑝂��͉̂������ŁA�������˂����F�̃��U�C�N�͈ꌩ�̉��l������B

�@�@�}�e�[���i�o�W���J�[�^�B�j�@

�@�������u�˒n�ɍL���铴�A�Z���Q�����E��Y�ɓo�^����A�ߔN���ڂ𗁂тĂ���B�J���X�g�n�`�̒J�Ԃɏd�Ȃ铴�A�Z���Q�u�T�b�V�v�͋��Ί펞�ォ�玞���ǂ��đ���ꂽ���̂ŁA���ӂɂ͏C���m���z������A����_�݂���B�u�x�����F�f�[���W�]��v����̓J�e�h�������܂߂��T�b�V�Q�̌i�ς����n�����Ƃ��ł����O���邱�Ƃ��Ȃ��B

�@�@�A���x���x�b���i�v�[���A�B�j

�@�u�g�E���b���v�ƌĂ��Ƃ�X�q�̂悤�ȉ~���`�̔������Ƃ����������ȑ��ŁA���̃����w���`�b�N�Ȍ��i�͐��E�ɗނ��Ȃ����E��Y�ɓo�^����Ă���B�g�E���b���́A���̒n��ō̂��ΊD��̔���̐�ςݏグ���ƂŁA�����ɂ̓��e��������M���V�A�����ȂǕs�v�c�Ȑ}�����`����Ă��ċ����[���B

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@

�@.jpg)

�@

�� �w �� �� �S �` ���̕ω��ւ̑Ή� �`�i�g�Q�S�E�S�E�R�O��e�j

���Q�S�N�̑�w�����Z���^�[�����ł́A�����q�̔z�t�~�X��X�j���O�e�X�g�̋@��̖������A�����J�n���Ԃ̌J�艺���Ȃǂ������A�����̎��ɑ���Ȗ��f��^���Љ�I�ɂ��g����ĂB����A��w���̂X���������w���ʂ��������u�S������v�ł���A�P�W�ΐl���̂T��������w�ɐi�w���Ă���A���̂S���ɂ͂U�O���l���̑�w�����a�������Ƃ݂���B

����A���K�͍Z�𒆐S�Ɏ�����̖�S�������u���w�������v�̏�Ԃɂ���A��N�̐��{�E�s�����V��c�ł́A���q���X���̒��̑�w�̐���K�͂̊g��A���w�������ɂ��w�͒ቺ��Ԏ��o�c�Ȃǂ̖��_���w�E���ꂽ�B

���݁A��w����芪���Љ���́A���q����Љ�A�O���[�o�����Љ�Ə��̐i�W�A���E�̌o�Ϗ�̋}���ȕϗe�Ȃǔ��ɕ��G�����Ă���A����A�}���ɐi�W���鏭�q���A������Љ�A�����Љ�Ƃ������l���\����Љ�\���A�Y�ƍ\���̕ω��ɑ�w�͂ǂ��Ή����Ă����ׂ����A����̐i�ނׂ���{�I������������Ă���B��w�͂���܂ł̊����T�O�ɂƂ���Ȃ��傫�ȍ\�����v�ɔ����邱�ƂƂȂ����B

�����Ȋw�Ȃ͌��݁A��������R�c��́u�w�m�ے����\�v�܂��A��w�̐ݒu�F�̌��i���A�F�ؕ]���̉��P�E�����A�@�\�ʕ����Ƒ�w�ԘA�g�̑��i�A�������ƒ�����߂ɑ�����P���i�Ɍ������⏕���̌��z�E�s��t�[�u�A������́u�����E���W�v�A�u�A�g�E�����v�A�u�P�ށv�ɑ���x���A�u������̌��\�v�̋`�����E���i�ȂǁA��w����̎��̕ۏE����y�ьo�c��Ղ̊m���Ȃǂ̊ϓ_����A�֘A�{����u���A��w�̎��g�݂��x�����Ă���B

������͍�����̍����[�u�ɑ傫���x�����A���ƓI���n�ɗ������l�ޗ{���A���猤���̍��ۋ����͂̋����A���Ɛ헪��̒������I�ȋ��猤���A�Ő�[�Z�p�̌����J���A��K�͎{�݁E�ݔ��E�o���v���鋳�猤����S���B

������͎�ɒn�������̂̌��I�����Ɉˑ����Ă���A�n��Љ�̓����ɉ����āA�n���Â�Ō�E�����̏[���A�Y�Ƃ̊������ȂǂɑΉ����Ă���B

������͎�v�ҕ��S��O��ɂ��A���w�̐��_�Ɋ�Â��đ��l�ȋ��猤����W�J���A��w����̂V���ȏ��S���Ă���B�@�@

���������ݒu�`�Ԃɂ���đ�w�̖����E�g���͂��ꂼ��قȂ���̂́A���̋��ʗ��O�͋����{�@�E��w������w�Z����@�Ȃǂŗ��ł�����Ă���B

��w�͂������������s���ƒ����q����Љ�y�уO���[�o�����̒��ɂ����āA����A�ǂ̂悤�ȓ���i��ł����ׂ����H

���s�́u��w�i�w�K����v�͈�ʓI�ɂ͂P�W�ł��邪�A�P�W�ΐl���̌����⒴����Љ�̐i�W�܂���Ȃ�A���w�҂�w�K�ґw�̐V���ȊJ�K�v�ƂȂ�B�u�����ł��A�����ł��A�N�ł��v�w�ׂ鑽�l�ȏA�w�`�Ԃ��\�ƂȂ�V�t�g��肪���߂��A����܂ňȏ�Ɂu���U�w�K�v��u���J�����g����v�ȂǂɐϋɓI�Ɏ��g�݁A�Љ�Ɍ������u��ˊJ���v�𐄐i���Ă������Ƃ��A���ꂩ��̑�w�̏d�v�Ȗ����E�g���̈�ł���Ƃ�����B

������ɂ���A���ꂩ��̑�w�͒E�P�W�A��ˊJ���A���U�w�K�A����ҁE�s������y�уO���[�o�����Ή��Ȃǂ��L�[���[�h�ɁA���ꂼ��̑�w�̋@�\�Ɠ��F�ɍ��킹�āA����w���A�Љ����҂���鑽�l�ȃj�[�Y�ɑΉ����A���猤���̎��̈ێ��E����Ƃ�����x����g�D�E�o�c��Ղ̋����ɓw�߂Ă������Ƃ��d�v�ł���B

�����āA��w�͎��Z�̋@�\�I�ȓ��F�����ׂ����v��s�f�ɍs���A�������w�̊O�Ɍ����ĐϋɓI�ɕ�����₷�����M���Ă������Ƃ��厖�ł���B

�����A�Љ�͍��i��Փx�Ɋ�Â���w�́u�����Ώd�^�v�̕]����ړx�����łȂ��A��w�́u���g�v�ł���J���L�������Ґ��A�J�݉Ȗڂ̃V���o�X�A�P�ʐ��x�̎�������u�o���v�ƂȂ�w�C���ʂ̊w�m�́A�w�ʎ��^�A�A�E�A�i�w�Ȃǂ�����ɓ��ꂽ�����I�ȁu�]���ړx�v�ő�w��]�����ׂ��ł���B

��w�̑��S�́A���ω��ւ̑Ή��A���猤���̎��ۏA�����̌��S���Ȃǂ̎��g�݂�ʂ��Љ�ɂǂ��]������邩�A��w�Ƃ��Ă̑��݉��l���F�߂��邩�ǂ����Ɋ|���Ă���A�Љ�́u�]���v�Ɓu�I���v�ɂ���Č��܂��Ă���Ƃ�����B

���ւ̗U���i�W�j�@�\ �X���x�j�A�A�N���A�`�A�_�`�`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�g�Q�S�E�R�E�O�U��e�j

�o���J�������̃A�h���A�C�ɖʂ����n��ɁA���đ����̖��������������G�Ȏ������������[�S�X���r�A�Ƃ����������݂��Ă����B

�����[�S�X���r�A�̗��j�N�\��R�����ƁA�P�P���I������푈�ɂ����ӏ����ɖ|�M���ꂽ���G����ȑ��Ղ����邱�Ƃ��ł��邪�A�c�O�Ȃ��玩���̕M�͂ł͂ƂĂ������ł�����e�ɂ͎���Ȃ��B�i�`�X�̘��S�����Ƀ`�g�[��������p���`�U�����O��R�킵�ĂP�X�S�T�N�Ƀ��[�S�X���r�A�A�M�l�����a���������������A�P�X�U�R�N�ɎЉ��`�A�M���a���Ɖ��̂����B���̌�P�X�X�P�N�ɃX���x�j�A���a���ƃ}�P�h�j�A���a�����Ɨ��B�P�X�X�Q�N�ɂ̓{�X�j�A�E�w���c�G�S�r�A�ƃN���A�`�A���a�����Ɨ��B�Q�O�O�R�N���[�S�X���r�A���������Z���r�A�E�����e�l�O���ɕύX�B�Q�O�O�U�N�Ƀ����e�l�O�����a���������Ɨ����Č��݂Ɏ����Ă���B

���j�̔g�Ɉ��ݍ��܂�A���ӂ̑卑�ɖ|�M������A�Ǝ��̕����Ɠ`������葱���ĕ����n�߂������[�S�̂����A�Љ���}���ɉ��P����A�����ł���Ƃ����Ă���X���x�j�A�Ɨאڂ���N���A�`�A���I�[�X�g���A�o�R�ŒT�K���邱�ƂƂ����B

�\ �X���x�j�A �\

�i�����u���A�[�i�j

�X���x�j�A�̎�s�ŁA�n�u�X�u���O�Ƃ̎x�z���オ��T�O�O�N�̒����ɘj���đ������s�s�ł���B�ԃ����K�����̉ƁX�����сA�Ɉ���X�͗����������Ȃ܂��������Ă���A�����u���j�b�c�A��ɉ����āu�s���Ɂv��u���j�R���C�吹���v������B���s���������낷�������u�Ɍ��u�����u���A�[�i��v�͒��̃����h�}�[�N�ł���B���̒��S�ɂ͍��̂̍쎌�҂̖��O�����ɂ����u�v���V�F�[�����L��v���ʒu���A���ӂɂ̓s���N�F�̊O�ς���ۓI�ȁu�t�����V�X�R����v��L��Ƌ��s�X�����ԁu�O�{���v�Ȃǂ������Ă���A�R���p�N�g�ɓZ�܂�����������Ԃ����o���Ă���B

�i�u���b�h�j

�����A���E�A���v�X�Ɉʒu����u���b�h�́A�R�̗��f���o���Đ��P���u�u���b�h�v�𒆐S�Ƃ����X���x�j�A���w�ۗ̕{�n�ŁA�������낷�f�R�Ɍ��u�u���b�h��v�ƌΏ�̏����Ɍ��o���b�N�l���̉��炵���u���}���A����v���ʂ��Y���Ă���B�܂��A�X���x�j�A�̃V���{���œ��{�̕x�m�R�ɕC�G����ō���E�g���O���E�R�����]���邱�Ƃ��ł���B

�i�{�X�g�C�i�j

�����u���A�[�i�����P���ԁB�ΊD��̑�n���L����R�ԂɁu�{�X�g�C�i�ߓ����v������B�s�E�J��̐Z�H�ɂ��`�����ꂽ���A�ŁA���[���p�ōő�A���E��R�ʂ̋K�͂��ւ��Ă���B���z�I�ȓ����̓g���b�R�d�Ԃł̌��w�ƂȂ�A�ω��ɕx�J���X�g�n�`��n��̑�L�ԂȂǁA���R�̋��قɈ��|����Ȃ��猩�����̂���_��I�ȏ�i��ڂɂ��邱�Ƃ��ł���B

�@�\ �N���A�`�A �\

�i�U�O���u�j

�J�v�g���ƃO���f�c�Ƃ�����̏W�����������ăU�O���u�ƂȂ�A�P�V�V�U�N�ɃN���A�`�A�̎�s�Ƃ��Ĕ��W�𐋂����B�U�O���u�͓�k�ɒ����̂ŁA�s����ԗ�����H�ʓd�ԁu�g�����v���s���̑��ƂȂ��Ċ��Ă���B�J�v�g���n��̋u�Ɍ��u����폸�V����v�́A�U�O���u�̃V���{���I���݂łP�O�T���̐듃����ۓI�ł���B�O���f�c�n��̋u�Ɍ��u���}���R����v�́A�N���A�`�A�̖�͂��������ʂ���������U�C�N�����������I�ł���B�u���a���L��C�G���`�b�`�v�́A�J�v�g���ƃO���f�c�̋u�̒��Ԃɂ���L��ŁA���̂قڒ��S�ɂ���A�N���A�`�A�Ɨ��^���ƁE�C�G���`�b�`�̑��������Ă���B���͂̓J�t�F�e���A��X�g���������͂݁A�s���̌e���̏�ƂȂ��ē�����Ă���B

�i�V�x�j�N�j

�A�h���A�C�̖f�Ս`�Ƃ��Ĕ��W���A�������R�`�Ƃ��đ����̑D�����┑���Ă���B���̃V���{���ł���u�����R�u�吹���v�́A���E��Y�ɓo�^����Ă��鋐��Ȑ����ŁA���A���i�v�ǂ���͐����͂��ߋ��s�X����]���邱�Ƃ��ł���B�吹���̓����Ɍ��A�_���ƃC�u�̑��̓A�h���A�C���ݒn���Ɠ��̂��̂Ƃ����Ă��Ėڂ������B

�i�g���M�[���j

�������j��w���������ł��邪�A���n�ƃg���M�[�����Ōq�����Ă���A���͂͏�ǂň͂܂�Ă���B�������̂܂܂̋��s�X�͐��E��Y�ɓo�^����Ă���A�s���ɂ⎞�v���A���X�̋���_�݂��Ă���B�u�����u���吹���v�̔��ɒ���ꂽ�A�_���ƃC�u�̑��̓N���A�`�A�@�����p���\���錆��Ƃ����K���ɒl����B

�i�X�v���b�g�j

�A�h���A�C���݂̒��S�s�s�ŃN���A�`�A���̓s�s�ł���B�X�̒��S�Ɉʒu����u�f�C�I�N���e�C�A�k�X�{�a�v�͋��s�X�Ɠ������Ă���A�{�a�̈ꕔ�͖��Ƃ�J�t�F�ɂȂ��Ă��đ����̐l�œ�����Ă���B�����ɂ͍��w�̃W���s�^�[�_�a���Зe���ւ��Ă���B

�i�h�E�u�����j�N�j

�N���A�`�A�̓�[�Ɉʒu���u�A�h���A�C�̐^��v�Ə̂����A�C�m�s�s���ƂƂ��ĉh�������j�����B�X�̔w��ɏ��������т���X���W�R���猩���낷���s�X�́A�v�ǂɈ͂܂�A�Ԃ������̉Ƃ����Ԓ����̊X���݂Ɛ^���ȃA�h���A�C�̃R���g���X�g�̔������͂܂��ɒn��̊y����f�i������B�s���傩�狌�`�ɒʂ���v���c�A�ʂ�͑����̊ό��q�œ��킢���ےʂ�̗l����悵�Ă���B���ӂł́A���}�l�X�N�l���́u�t�����V�X�R��C���@�v�A�S�V�b�N�l���́u�h�~�j�R��C���@�v�A�o���b�N�l���́u�吹���v�ȂǗl���̈قȂ錚������u�X�|���U�{�a�v��u�����@�v�Ȃǂ̗R������{�݂�ڂ̓�����ɂ��邱�Ƃ��ł���B

�i�u���g���C�c�G�j

�@�U�O���u�ƃU�_���̒��ԂɈʒu����i���n�u�u���g���C�c�G�Δȍ��������v�́A�[���X�ɉf����P�U�̃G�������h�O���[���̌��K�i�̂悤�ɕ��сA��������E�s�ɗ��ꗎ���閳���̑�Ƃ̑Δ䂪�������A���̃_�C�i�~�b�N�Ȍ��i��ڂ̑O�ɂ��ĐS���k����B��Ɛ��̕��i���L���鉀���́A�l�C�`���[�E�I�b�`���O��g���b�L���O���y���ސl�����̌e���̏�ƂȂ��Ă���A�G�R���W�[�o�X�����Ă���B

�@���������番���Ɨ��������Ƃ͂����A�d�t�����̃X���x�j�A�Ɩ������̃N���A�`�A�ł͍���قȂ�A�����Ɍ����Ă̌�ʎ�i�̊m�ۂɓ�V������A�ʉ݂⍑������̕��G���ɕ�������A�唼�̃z�e���̐ݔ����s�\���ł�������Ǝ�X�ꂢ�o����ςݏd�˂����A�l�̐��E��Y�ɐG���@���Ƌ��ɁA�����̗���������������y���݂Ȃ�������̐��E�ɐg��u�����Ƃ��ł����B�K�ꂽ�e�n�̐l�X�͈�l�Ƀt�����h���[�ŁA�����͗����A�H�ו����L�x�ŗ����͔����ł������B

���܂��܂Ȗ����A�����������荇�����G�ȗl���������铌�������͖������J���ŁA�����ƂɈ�������͂Ɉ��Ă��āA���m�Ƃ̑��������߂�҂ɂƂ��Ă͑傫�Ȏ��n�邱�Ƃ��ł���Bhttp://moriguchi-ph.com/

�@�@�@

�@���ւ̗U���i�V�j�@�\ �J���{�W�A�_�`�`�i�g�Q�S�E�Q�E�Q��e�j

�t�����X�̎x�z���ɂ������J���{�W�A�́A�P�X�T�R�N�ɓƗ����ʂ��������̂́A�l�X�̕�炵���������x�g�i���푈�Ɋ������܂ꂽ��A�|���|�g�������ő�ʋs�E���s����Ȃǂō����͍������ɂ߂��B���̌�A���������ɍ��A�����o���P�X�X�R�N�ɂ͐V���ȃJ���{�W�A�������a�������B���݂͒��������ɏI�~�����ł���A�����Ɍ������Đi�s���Ȃ���̂ǂ��ȓ�������߂��Ă�����̂́A���펞�ɖ��߂�ꂽ�n�����������ʂɎc���Ă��āA���X�ƒn���ȏ����������������Ă���B

�M�у����X�[���C��ɑ�����N�������ŖL���Ȏ��R�����Â��J���{�W�A�́A�C���h�̕����̉e�����Ȃ���y�������ƗZ�������ēƎ��̃N���[��������n��グ���W�����Ă����B�{�앑�x�u�A�v�T���v�͋{�앶���̒��Ő��܂�A���������̏ے��͉e�G�ŋ��ł���B�܂��A�C���h��^�C�̉e�����Ĕ��W�����J���{�W�A�����́A�f�ނ����������Î_���ς����������ŁA�L�x�Ȏ��R�̌b�݂��đ��ʂȖ����y���߂�B

�x�g�i�����s�̓r���A��s�E�z�[�`�~���ŗ����n�E�k�s�n�m�C�܂ł̗������Ċm�F���A�אڍ��J���{�W�A�Ɋ�蓹�����ăA���R�[����ՌQ�̒T�K�����݂邱�ƂƂ����B�����̊W�Ŏ�s�v�m���y���ɗ�������Ƃ���Ȃ��A�z�[�`�~�������Պό��̋��_�V�F�����A�b�v�ɒ��s�����B���v���Ԃ̓z�[�`�~�������H��P���Ԃł���B

�ό��̋N�_�ƂȂ�V�F�����A�b�v�̒��͏��������̂́A�O������̊ό��q�������A�z�e����X�g�����Ȃǂ̎{�݂̏[�����ڂ������B�V�F�����A�b�v��̂قƂ�Ɉʒu����u�I�[���h�E�}�[�P�b�g�v�́A��⋛��ނȂǐ��N�H���i���������ƕ��ׂ�ꑁ��������킢�A���ӂɂ͖��|�i�X�������n���ȃJ�t�F��X�g����������A�˂Ă���B���͂���̏������u�ɂ̓q���Y�[���̃s���~�b�h�`�̎��@�u�v�m���E�o�P���v�������A���ォ��̓A���R�[�����b�g����]�ł���B���ɗ[�z�߂��D�̃r���[�|�C���g�ł���B

�A���R�[����Պό��ɂ́A���⏊�Ń`�P�b�g���w������v������B�P�����Q�O�t�r���A

�Q�`�R���S�O���A�S�`�V���U�O���̂R��ނŁA�P�����ȊO�͊�ʐ^�t���̃p�X�ƂȂ�B

�ē����ɂ̓c�A�[�K�C�h���풓���A��Փ��ł͏��������펞�w���ɓ������Ă���B

�@�傽��ړI�̓A���R�[�����b�g�ƃA���R�[���g����K�˂邱�Ƃł��������A�Q���Ԃ̑؍݂Ŏ��ӂɓ_�݂����Ղ������悭���邱�Ƃ��ł��v��ʎ��n���B

�� �A���R�[�����b�g ��

���̉��������_�X�ƌ�M���A�_�ƈ�̉���}��ꏊ�Ƃ��Ď��@���K�A�r�Ȃǂ����グ�Ă����B���ꂪ�ł������Ɏ�����Ă���̂��A���R�[�����b�g�ł���B�@

���тɕ����A�r�p�����A���R�[�����̓s��Ɍ����˂����̂͂P�W�U�O�N�ł���B

���͂��͂ފ��̓����ɂ͎Q���A��L�A������������T��̐듃�����т������Ă��āA�K�͂̑傫���A���a�̂Ƃꂽ���z���A�ǂ����镂����̔������Ɋ��Q����B

�@�q���Y�[�����@�Ƃ��Č������ꂽ�A���R�[�����b�g�́A�̂��ɕ����{�݂ɏ@�|�ւ����Ă��邪�A�O�d�̉�L���ǂɂ́A�q���Y�[�_�b�Ɋ�Â��N���[���R��V���A�v�T����`���������ȃ����[�t���G���̂悤�ɍ��ݍ��܂�Ă��āA�K���l�X�𖣗�����B

���A���R�[���g�����@

�@�@�A���R�[�����̐Ⓒ���ɑ��c���ꂽ�s��ŁA�������P�Q�����ɂ�����Ԋ��Ə�ǂɈ͂܂�Ă��āA���̒��S�ɂ͕������@�u�o�C�����v�������A���ߐ[�������ׂ��ϐ�����F�̎l�ʕ����l�������n���Ă���B���G�Ȍ��z�l���������������Ղɂ͈ٗl�Ȕ��͂�����B

�炪����s��ꂽ�u�s�~���i�J�X�{�a�v���瑱���u���C���̃e���X�v�͐Βi��̈�ՂŁA���ɂ͋���ۂ̃����[�t����ۓI�ȁu�ۂ̃e���X�v������ł��đs�ςł���B

�l�ʑ����Œ����ɔz�����u����v�́A�A���R�[���g���ɑ����܂̖�̒��ōł��������A�Q���͈��C���̐Α��Q�ŏ����Ă��Č����ȕ��͋C���Y���Ă���B�@�@

�@�@�@

���T�K�������ӂ̎�Ȉ�Ձ�

�u�X���E�X�����v���������������Ȃ�l�H�r�ŁA�r�̎��͍͂���ʼn���肪����Ă��ĊK�i�������܂ő����A����ɂ͐��~���l�߂��Ă���B

�u�o���e�A�C�E�N�f�C�v�m�V�̍Ԃ̈ӂ����������@�ŁA����̒����ɂ͊ϐ�����F�̎l�ʕ����݂��������Ă���B�S�d�̎��ǂɈ͂܂ꂽ�������K��������B�@

�u�^�E�v�����v���������̌i�ϕۑ��̕��j�Ɋ�Â��ŏ����x�̏C���Ɏ~�߂����Ƃɂ��A��L������ȃK�W���}���̖ɉ����ׂ���Ă���l�q�����邱�Ƃ��ł���B

�u�^�E�P�E�v�A���R�[�����b�g�ɂ悭�����l���̖��������@�ՂŁA�O�ǂɂ܂������������Ȃ��̂������ł���B

�u�o���e�A�C�E�X���C�v���̍Ԃ̈ӂ����ԐF����̃q���Y�[�����@�ŁA�ǖʂɎ{���ꂽ�����͐��k���ɂߒ����_�a�̏��_���́u���m�̃��i���U�v�Ə^����Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���݂͌h�i�ȕ������Ƃ��Ēm���Ă���J���{�W�A�ł��邪�A�A���R�[����ՌQ�ɂ͕����ƃq���Y�[�����Z���������@�⌚���������������A�����̈�Ղ��q���Y�[������̂��ɕ����{�݂ɏ@�|�ւ��������̂ł��邱�Ƃ����Ď���B�@

�A���R�[�����b�g�A�A���R�[���g�����ӂ̎傾������Ղ�����ɂ͂Q���͕K�v�ŁA�A���R�[���ɑJ�s����O�ɉ��s�ł������������I�X��Ղ܂ŖK�˂�Ƃ���ɂP����v���B

�J���{�W�A�E�V�F�����A�b�v�ɂ͗�㉤�������c�������@���K������������A����⌚�z�l���̈قȂ��Ղ�����قǂɁA�����̑��݊����������邱�Ƃ��ł���B

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

���ւ̗U���i�U�j�@�\ �x�g�i���`�i�g�Q�S�E�P�E�O�V��e�j

��P,�O�O�O�N�ɂ��y�Ԓ����x�z����Ɨ����A�x�g�i���Ə̂���悤�ɂȂ��đ��̊ԁA�P�W�T�W�N�t�����X���N�U���A�x�g�i���A�J���{�W�A�A���I�X�̈ꕔ��A���n�����ĕ��̃C���h�V�i�A�M�Ƃ����B����ɑR���ăz�[�`�~�����x�g�i�����Y�}���������ēƗ��^����W�J���A�C���h�V�i�푈���u�������B�I����A�����J���������k���Ƃ̎���ƂȂ����B�A�����J�̔�ɂ��T�C�S�������̎x�z�ɍR�c���A��x�g�i���J������������a�������B���̌�A�A�����J�̑S�ʉ���ɂ��푈�͊g��E�������������A�P�X�V�T�N�ɓ�x�g�i���̃T�C�S�����ח����푈�͏I�������B���N�ɂ͓�k������ʂ����ăx�g�i���Љ��`���a�����������ꂽ���j�����B�����������푈�̕���ƂȂ�A�l�Ԃ����R���傫��������ꂽ�x�g�i���ł���B

�Ȍ�A�ߗ����Ƃ̕�����o�ϔj�]�ȂǗl�X�ȓ�������ċ����������A�ŊJ�̂��߂̉��v�E�J������i�h�C���C�j�����{���邱�Ƃɂ��A�s��o�ς̓����������̎��{�E�Z�p�����Ȃǂœs�s�ɂ͊��C�����ӂ�A����A�W�A�ōł����ڂ��W�߂Ă��鍑�Ƃ����邩���m��Ȃ��B

���́u�x�g�i���푈�v�Ɏv����y���A�S�Ɏc�鏔���ɏI�~����ł��߂Ƀx�g�i���암�̓s�s�E�z�[�`�~���Ɩk���̓s�s�E�n�m�C��K�˂邱�ƂƂ����B

�@�x�g�i���͓�k�ɒ����A���y�̂S���̂R�͎R�ŕ����Ă���A��k�قȂ�C��E���y�̒��A�T�S�̖�������Ȃ鑽�������Ƃł���B�R�x�n�тɕ�炷���������͍��Ȃ��Ǝ��̕����A��炵������Đ��������Ă���B�x�g�i�������͈ꉞ�ɑf�p�ʼn��₩�ȍ����������������Ă��Đe���݂₷���B�t�����X�����̉e�������x�g�i�������͐���ƍ������������������������̂������ŁA����L���ő@�ׂȔ����͓��{�l�̐�ɓ���ށB�F�X�̃O�����̒��ł��x�g�i�������ǂ�u�t�H�[�v��t���͂��АH���ė~�����B

�@�����������ꂽ�͈͂Ō�������������_�`���邱�ƂƂ���B

< �z�[�`�~�� >

�@�z�[�`�~���̓x�g�i���ő�̓s�s�ł���B�P�X���I�ɂ̓t�����X�̐A���n�ƂȂ�A���̌�x�g�i�����勤�a���̎�s�T�C�S���Ƃ��ĉh�������A�x�g�i���푈�I����A�z�[�`�~���s�Ɩ��O��ς����B���āu���m�̃p���v�ƌĂꂽ��̒��S�s�s�ŁA�X�ɂ͐A���n����̌����ƂƂ��Ɍ��݂̌o�ς̔��W�Ԃ���������w�r�����������сA�x�g�i���o�ς̒��S�n�Ƃ��Ď�s�n�m�C�ȏ�Ɋ��C�ɖ����Ă���B�ό��X�|�b�g�̑����͊X�̒��S���ɏW�܂��Ă�������悭���ĉ�邱�Ƃ��ł���B

�@�u�����v�̓t�����X�ɂ��n���ŁA���킪�I������܂ő哝�̊��@�Ƃ��Ďg�p����A���݂͔����قƂ��Ĉ�ʌ��J����Ă���B�u�T�C�S���勳��v�͂P�X���I�Ɍ��Ă�ꂽ�ԃ����K����̗D���ȃJ�g���b�N����ŁA�����S�O���̂Q�{�̐듃����ۓI�ł���B

�����Ȍ����ɗ��j������������u�����X�ǁv�̓t�����`�X�^�C�����n���ȊO�ς��ڂ������B�����̓h�[���^�̓V��ōL�X�Ƃ��Ė��邭�A���ʂɂ͌����̕��z�[�`�~���̏ё��悪�f�����Ă���B�D���������x�g�i���푈�̎c������ߎS����`����펞�L�^���W������Ă���u�푈�ؐՔ����فv��u�v�������فv�A�����̔M�C���鋐��}�[�P�b�g�u�x���E�^�C���s��v�Ȃǂ��X�̒��S���ɂ���B�z�[�`�~������̃V���b�s���O�X�g���[�g�u�h���R�C�ʂ�v�͔��������ؓ��ŁA�����ɂ͟��������X�g������V���b�v�������ό��q�œ�����Ă���B

�@�z�[�`�~������k���ɖ�P���ԗ]��B�x�g�i���푈�����A��x�g�i���J����������̊�n�̂������ꏊ�u�N�`�v�ɒ����B�푈���ɖk�x�g�i�����͂ɂ���Č@��ꂽ�A�����J�R�p�̗v�ǒn���g���l���ԂŗL���ȊX�ł���B�S���Q�T�O�����̃g���l�������͋����Â��������߂T�O���i�ނ����ŃM�u�A�b�v�����B���̃G���A�͖�O�����قƂȂ��Ă���Q�������㩂�d�|���Ȃǂ��W������Ă��Đ푈�̐��X�������������邱�Ƃ��ł���B

�� �n�m�C ��

�@��P,�O�O�O�N�̗��j�����X�n�m�C�́A�s���ɂ͐�ƌ��_�݂��A�X�H���������A�������������͋C���������A�z�C�ȏ��Ɠs�s�z�[�`�~���ƈقȂ�A���Y���x�g�i���̎�s�ł��邱�Ƃ������ӎ������錵�i�ȋ�C���Y���Ă���B�x�g�i�����Y�}�{���⍑��c�������u���ꂽ�����̒��S�n�ł���A�t�����X�������̌Â��������c��A���j�ƕ����̍���Ós�̘Ȃ܂��������Ă���B�X�̒��S�́u�z�A���L�G���v���ӂł���B

�u�n�m�C���s�X�v�̖͌k�Ɉʒu���A�x�g�i���푈���̔����ɂ��Ă��c��A���͐̂Ȃ���̕����Y�킹�Ă��ăx�g�i���炵���V���b�s���O���y���ނ��Ƃ��ł���B�̓�ɂ͟��������X�g������M�������[������A�˂Ă��āA�l�͎O�֎ԁu�V�N���v���s�������ό��q�œ�����Ă���B�u�z�[�`�~���_�v�͂P�X�U�X�N�ɖS���Ȃ��������̕��E�z�[�`�~����Ȃ̈�̂����u����Ă��āA���̂��̂����x�����s���Ă���B�u�ꒌ���v�͘@�̉Ԃ����`�[�t�ɂ��������ŁA��{�̐Β��Ŏx�����Ă��邱�Ƃ��炱�̖�������B�u���_�v�͍E�q���J��ړI�łP�P���I�ɑn�����ꂽ�_�ŁA�x�g�i���ŌÂ̑�w�����݂���Ă������ł���Q�q�҂��₦�Ȃ��B�_���̐�����`���Ȃǂ𑀂�l�`�ʼn�����`���|�\�u����l�`���v�̓R�~�J���Ȃ������⓮�����y�����A�������Ȃ�����e�������ł���B

���傤�Ǎ����n�m�C��w�̊w���Ղɑ������A�A�I�T�C�p�̋���w���̏��q�w���ƍ��k�̋@��������Ƃ��ł����B

�@�n�m�C�����R���ԗ]��B���C�ʂ���召������̊�₪�����藧�A���E��Y�̃n�����p������B�n�����Ƃ́u�����~���n�v�̈Ӗ��ŁA���̕������Z�ȑf���炵���i�ς́A�����̌i���n�u�j�сv�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���u�C�̌j�сv�ƌĂ�Ă���B�ό��̋N�_�̓o�C�`���C�ƃz���K�C�̓�̒��ł��邪�A���̊Ԃ�D���悤�ɏ���n�����p�N���[�Y�ɂ͂��Џ�D���ė~�������̂ł���B

�@

�@�s�킩�痧����������̌������ɁA������Ђ���̕����������x�g�i���̌����ɑΛ��������A�����߂��ł͖������X�̕������_�Ԍ����A�����̋��������ڂ݂�@��ƂȂ����B

�@

�@

�@�@�@�@�@��

�p �� �\ �X �| �b �g�@ �` �ɓ߁E���Y�� �`�i�g�Q�R�E�U�E�P�Q��e�j

�s���s���R�����������A�V���Ɂu���v�����悤�Ɣ~�J�̐���Ԃ�D���āu�[������v�Ƃ������قȋ�Ԃ̂��钷�쌧�ɓߎs�́u���Y���v��T�K�����B

�ꎞ���̃u�[���͋������Ƃ͂����A�[������n�т́u�l���K���ɂȂ��ꏊ�v�Ƃ������A���������̐l�X�����������߂ĖK��Ă���B

���Y���́A��A���v�X�̐����𑖂�ɓߎR���̓��̈�ŁA�W���P,�S�Q�S���̒n�_�ɂ���A�����V�N�ɒ������{���F�̋C���t�E���u�ˎ��ɂ���Ĕ������ꂽ�ǍD�ȁu�C�v���o�Ă���ꏊ�ŁA���ӂ͐��E�ł��L���̃p���[�X�|�b�g�Ƃ����Ă���B

�p���[�X�|�b�g�u���Y���v�́A���{�ő�E�Œ��̋���f�w�n�сu�����\�����v�̐^��ɂ���A�S���قȂ�n�w���Ԃ��荇���Ă��āu�n���̃G�l���M�[���Ïk����Ă��鏊�v�Ƃ��Ēm���Ă���A���̒f�w���A���Y���Ɂu�[������v�Ƃ�����Ԃ��`�����A�����Ɂu�C�v������u�C��v���ł��Ă���ƍl�����Ă���B

�u�C�v�͉F�����C�A��n�̂��G�l���M�[�̂��ƂŁA���̃G�l���M�[��̓��Ɏ�荞�ނ��ƂŁA�S�g�̌��N�⒴���o�Ȃǂ̔\�͂�g�ɕt���邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă���B

���m��w�́u�c�{�v�̎h����C���A���[�K�A���Ɍ��Ȃǂ̐S�g�̌��N��]�̊������̂��߂̗l�X�ȕ��@�́A�S�āu�C�v���������g�Ɏ�荞�ނ��߂̃m�E�n�E�ł���B

�܂��A�u�C�v�́A���N�A�K���A�ɉh�Ȃǂ������炷�u�K���G�l���M�[�v�Ƃ����Ă��āu�ǂ��C�v�������Ɏ����̎���͈͂Ɏ�����邩�̋Z�@���u�����v�ł���B

����Љ�́A��������l�H�I�ȐH���A�d���g�Ȃǃ}�C�i�X�G�l���M�[�Ŗ����Ă���A

���������S�g�̌��N���o�����X�悭�ێ����Ă������߂ɂ́A��������u�C�v�̒ʂ��ǂ����Ă����Ƌ��ɁA�ǍD�ȁu�C�v��������邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ����Ă���B

���݂̉Ȋw�̐����ł́A�܂��u�C�v���̂��̂̐��̂̉𖾂͐����̈���o�Ă��Ȃ����A���m��w�ɂ����Ă͒��N�̎��Ì��ʂ̎��ѓ�������A�����̐i�W�ɂ�鑁���̉𖾂����҂����B

�ڂɌ����Ȃ��p���[��Ⴂ�A�z�K����Ŏ葫��L���A�Đ������Ǝv����䂪�g�����Ƃ����݂Ȃ���A�H�ɂ����B

�� �� �� �� �� ���` ���E�։��f�[�Ɋ��`�i�g�Q�R�E�T�E�Q�W��e�j

�T���R�P���͂v�g�n�i���E�ی��@�ցj�́u���E�։��f�[�v�ł���B

���{�̂P�V�w��։����i�w�p�l�b�g���[�N�́A�����́u�Q�v�𔒒��Ɍ����āu�X�����E�X�����i�z���E�z���j�ŋ։��v�Ɩ����Q�Q�����։��̓��Ƃ��Ă���B

�����͒���Ă����Y�ŁA���������j��ɓo�ꂵ���̂͋I���O�V�`�W���I���ŁA�}�������̋V����肢�Ŏg�p����Ă����悤�ł���B�P�T���I���ɃR�����u�X���V�嗤���������Ɏ����A��A�l�X�̚n�D�i�ƂȂ��Đ��E�ɍL�����Ă����A���{�ɂ͂P�U���I���|���g�K�������q���Ɏ������܂ꂽ�̂��ŏ����Ɠ`�����Ă���B

�ȉ��́A�䂪���i���b���y�����j����̓`���ł���B

�����ɂ͎O���ƌĂ�鐬��������B

�@�^�[���i�����̉��Ɋ܂܂�鉻�w�����łP�O�O��ވȏ�̔����������܂ށj

�A �_���Y�f �i�_�f���^�Ԍ��t���̃w���O���r���ƌ������S�g�̎_�f�s���������j

�B �j�R�`���i�]�ɍ�p�������ϐ��A�ˑ����A�K�����������炷�j�@

���Ƀj�R�`���́A�����A���R�[���Ɠ��l�Ɉˑ����̖ł���A�ˑ����ɂ͐��_�I�ˑ��i�K���F���₵�����j�Ɛg�̓I�ˑ��i�j�R�`���ˑ��F�C���C������A���C�o�܂����j������B����ċi���͚n�D�ł͂Ȃ��u�j�R�`���ˑ��ǁv�Ƃ����a�C�ł���B

�։�����ɂ́A�a�@�ɕ����։��O����C���^�[�l�b�g�ł̋։��x���V�X�e��������B�։��̏����ɂ́A�j�R�`���̗��E�Ǐ�i�C���C����i���~���j���o�����邪�A�j�R�`�����ꎞ�I�ɕ�[���Ǐ���y������j�R�`���u���Ö@�i�j�R�`���p�b�`��j�R�`���K���j������B�܂��A���ݖ�̃o���j�N�����̓j�R�`���ˑ��Ɋւ����e�̂ɍ�p���A�j�R�`�����E�Ǐ�ɗL���ł���B

�i���͕S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��B�։��E�����̐��̒��A�����ł��オ�������Ƃł�����A�����Ƃ̊F����́A���̍ی��g�̋����v������̒E�p�ƌ��N�Ȑg�̍������݁A�։��ɒ��킵�Ă݂Ă͔@���ł��傤���H�@���łȈӎu�������āu�a�C�v�ƑΛ����Ă݂ẮE�E�E�B

���Ȃ݂ɁA�����ƂƂ��Ė��𐬂��Ă������F�E�ĒJ�����Z���A�V�t���Ӌ`������̂ɂ��邽�ߍ�N�։��ɓ��ݐ�A���N�����߂��Ď�₢�����Ƃ�t�L���Ă������B

�܂��A�ŋ߁u�Ό��R�c�v���u�։��R�c�v�Ɛ邵�Ăs�u�ɕ��f����Ă��邱�Ƃɒ��ځB

�����y�ɂ͖����H�̊w���Ȃ���u�i���͒j���̐��B�\�͂⏗���̔D�P�\�͂�������v���B

�V �� �� �� �� �� �` ������ɎQ������ �`

�P��́u���ÎO�\��E�֓��n���v���J�Â���A���Z����̋��F�B�Ƃ̌��C�ȍĉ�����ł�@��������Ƃ��ł����B�@

�����ɕ�炵�ĂT�T�N�]�B���ς�����Ɍ˘f���Ȃ�����K���ɕ��݂𑱂��Ă������A�����̎������̎����A���������Y���x���Ă��ꂽ�̂́u�̋��v�ł���B�������ł��ꂽ�̋��́A���̐������̎�{�ł���A�����ɂ��Ă��[���ӎ��̒��ɂ���B

������ł́A���ԂƉ߂������l�G�܁X�̏�i�����n���̂悤���S��Ƌ��ɁA�e�X���������u�̋��̍���v�ɖ������A���������C���Ⴆ���ӂ̋C�����ň�t�ɂȂ�B

�o�N�ɂ��A���ꂼ��̐�������̒��ɕω��������A��������C�t�X�^�C����T�C�N���ɍH�v���U�������悤�ɂȂ������A�Q���҂��N�X�����X���ɂ���A��Ԃ�����X�ɌŒ艻����Ă����悤�Ɏv���B

��N�̓���ł͊����̏d�ӂ�S���A�����Œ��ׁA�����ōl���A�����čs������Ƃ����u�����E���l�v�̈ӎ��{���A�u�V���v�ɗ����������ė~�����Ƃ�����]�����߂����������Ē��������A���e�����������̂��A���҈ˑ��Ōl�s���ɕs������s�����̂��A�z�肵���قǂ̎Q���҂̊m�ۊ��킸�A�����₵���v�����������̂ł���B

�u��l�V�т̂ł���l�ɂ͖L���ȘV�オ�����v�Ƃ�����B

���U�w�K�Љ�E����Љ�ɂ����āA�V�O��A�W�O��ł��p���t���Ɉ�l�ōs�����āA��l�V�т��y����ł���l�����\�����Ȃ����B���d�˂邱�Ƃɂ���āA���������l�ɍ��킹���Ȃ��Ȃ�̂������ł��邪�A�u��������ɂ��N���ƈꏏ����Ȃ��Ɓv�ƍl���Ă���ƁA�L���ȃ`�����X���킵��肽�����Ƃ��������Ă��܂��B

�����̐��E�ɓ��荞��Ŋy���ނ̂�����A���l�ƈꏏ�łȂ��Ă������̂ł͂Ȃ����낤���B������������V��ɔ����Ĉ�l�ŗV�ԏK����g�ɂ��Ă����ׂ����Ǝv���B

�f��A�R���T�[�g�Ȃǂ́A�����̐��E�ɓ��荞��Ŋy���ނ��Ƃ��ł���B���ɔ��p�W

�͈�l�Ɍ���B�l���ꂼ��A�D���ȍ�i�̑O�ő����~�߂鎞�Ԃ��Ⴄ�̂����瓖�R�̂��Ƃł���B�Ƒ��ŏo���������ł��A����ٓ��ɑ��ݓ��ꂽ������Ԃ̑��l�ł���B

�ŋ߁u�^�E���E�I�b�`���O�v�Ə̂���X���E�I�[�L���O���y����ł���B���i�A�ʂ�߂��Ă��܂��悤�Ȗڗ����Ȃ��Ƃ���ɗl�X�Ȕ���������A������葫�����e�ށB

�S�g���u���v�ɂȂ�܂ł͂ƁA�����̌o�������ĕ�d����u�Љ�Ҍ��v�Ɩ��m�̐��E�ɒ��킵�Ċw�ԁu���Ȍ��r�v�Ɉӂ�p���āA�V�t���G���W���C���Ă���B

����̓�����ł́A�����{��k�Ђ╟���������̂̔�Вn�ɐS��Y���Ȃ���A�b�܂ꂽ���̂Ȃ��ňꓯ�ɉ��@����K�������ݒ��߂��B�Q���҂͂��ꂼ�ꎩ���̕��|���ւ��̂Ȃ��l���ʂɕ\���P���Č������B�X�̊ւ��̂Ȃ��ŐS���J���m�F���A�����̒��Ԃ̓��Â����m���邱�Ƃ��ł����B�܂��ЂƂu���Y�v�������A�����j�ɕt�����l��t���Ď��g�̐��E���L�������B���������ɘV���Ɠ����u�K�тȂ��������v�����Ă��������Ǝv���B

�� �a���Ɠ����Ă������̖��F�E�����O�Z����N�V���V���ɁA�c�� Z�����N

�S���Q�W���ɉ���̍��ɗ��������B�����Ƃ͏��E���E���Ɠ����w�юɂɒʂ����������������ŁA�y���݂ɂ��Ă���������ł̍ĉ�킸����������܂�ĂȂ�Ȃ��B

�����ɋނ�ň����̂܂��Ƃ���������������F��v���܂��B

�]�@�Ɂ@�Ɓ@�V �� �` �Րl�̋��l �`�i�g�Q�R�E�T�E�P��e�j

���N�̃S�[���f���E�C�[�N�́A�j���z��Ɍb�܂ꂽ�ɂ��S��炸�A�������s���A���{�݂̂Ȃ炸���E����k���Ƃ����������{��k�Ђ╟���������̂Ȃǂ̍ЊQ�A���E�̊e�n�œW�J����閯�剻�����̘T���Ȃǂ̉e�����A�����O�̗��s�҂̐��́A�ߋ��ő�̗������݂ƂȂ錩�ʂ��ł���B���ł����ߑ��ɂ�镗�]��Q�͐r��ł���B

�@���āA�T�����[�}���̔N�ԋx�����́A��ʓI�ɏT�x�Q���ƍ����̏j���A�����ėL���x�ɂ����S�������邱�ƂŁA�P�N�̂����قڂR���̂P�ƂȂ�B

�@���s���������A���̖�P�Q�O���̋x�ɒ��A���ςW���ԋ����ꎖ�ɑł����ނƂ���A��P,�O�O�O���Ԃ��^������B�l���͂��낤���A��w�̏K���͏㋉���x���܂ŁB�V�����P����O�O�ɓǂ�Ŗ�Q�O�O���B�p�\�R�����K�ł��A�S���t��e�j�X�Ȃǂ̃X�|�[�c�ɂ��Ă��P,�O�O�O���Ԃ̃����[�͏�B�������B����W�������ɍi��A�f�l�̈���o�邩���m��Ȃ��B�q�ǂ��Ƃ̓����̃R�~���j�P�[�V�����M���b�v�߂邱�Ƃ���āB�@�ȂƂ̋��ʂ̎�����ĂΒ�N�����̃��X�N���w�b�W�ł���B�ϋɓI�Ɋe��{�����e�C�A�̒��ԓ�������āA�d���ȊO�̐��������������Ƃ��ł���B

�@�����Ƃ��䂪�g�ɏƂ点�āA�T�^�I�ȍݑ�^�]�ɂɊÂA�ƂŃS���Q�̑e��S�~�̌��ł���B���l���C�ɂ��Ȃ��]�ɂ̉߂��������������̌��Ɗ����̂��ꋻ���B�������A���߂ċx�{�����{�ɕς��邮�炢�̓w�͂͂������B����ȋ��l���̂��A���邢�͋x���̉����̌��p�Ƃ����邩������Ȃ��B

�@���āA���{�l�̓����߂������E���̔��̓I�ɂȂ����B���{�l�͂��������߂������ł͂Ȃ��A�L���x�ɂ��Ƃ�Ȃ����Ƃ��w�E���ꂽ�B�������̖��Ȃ̂��B�Љ�V�X�e���̖��Ȃ̂��B�u�^�̒B������[�����͎d���̒��ɂ���v�u�������ƂŐV���Ȕ������������A�S���L���ɂȂ�v�u�̂�����{�l�̓R�c�R�c�����A�w�͂��邱�ƂŐ������Ă����v�ȂnjX���ɒl�����B�̋����͂��邪�A�m�b���������l�ގ���ɓ��������ł͈Ӌ`�����o�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���B��X�͌����ē����D���ł͂Ȃ��B���͂���������C���˂����ċx�݂����ɂ��������ɂ��邱�Ƃ������ł͂��邪�A�V�ѕ�����肭�Ȃ����߂ɋx�ɂ����ė]���A�x�܂Ȃ��l�Ԃ��ł��������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�@

�V�тƂ����ꊴ����s�^�ʖځA���ړI�A�y�A���R�Ȃǂ��A�z�����B�������V�тł���ׂ����Ǝv���Ă��邪�A���Ȃ͓̂w�͂̕������ł���B�d����l�����g�[�^���Ɍ��Č����悭�����Ȃ��ƁA�v���悤�Ȑ��ʂ�K���͓����Ȃ��Ǝv���B����̔��f�ł��̎����̎����y����ŁA�������㖡�悭���R�ɂ�邱�ƁB�d���ƃv���C�x�[�g�̊_����Ⴍ���A�V�т������Ȃ���d���̂��Ƃ��l���A�d���������̈ꕔ�Ƃ��ăo�����X�悭�ϋɓI�Ɋy���߂��炢���Ǝv���B�������s�ƂȂ�ƂȂ��Ȃ�������Ƃł���B�@

��X�͑�l�ɂȂ�ɂ�āA�q�ǂ��̍��̂悤�ȗV�т��Ȃ����Ă��܂��B����́A���ʂ邽�߂Ɋ����̉ߒ��𖡂키���Ƃ����낻���ɂ��Ă��܂�����ł��낤�B���������l�Ԃ́A���̎����̎��̍s���ߒ��𖡂키���Ƃ���K����������悤�ɂȂ��Ă���̂��Ǝv���B��X�̐g�̂܂��ɓW�J���郂�m���S�̗V�т́A�����P�Ɏ��ԂԂ��ɉ߂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�V�я��Ȑl�ԂɂȂ邽�߂ɁA�q�}�Ȏ��Ԃ��ǂ��V�Ԃ��B�]�ɁA���R���Ԃ����܂��g���Đl�����ǂ��[�������邩�B���������Ă����X�P�O�O�N�B���ʂ��ߒ����y���݁A�����̉��l���悭���悤�Ǝv�킸�A���������V��ōK���ɂȂ肽���B

�u�h�V�̓��v�Ɏv���i �g�Q�Q�E�X�E�P�X��e�j

�X���Q�O���́A�P�X�U�U�N�ɐ��肳�ꂽ�����̏j���u�h�V�̓��v�ł���B

���N�����h����ɂ�����Ƃ��Ȃ�����A���N�́A�h���ׂ�����҂̏��ݕs�����傫�ȎЉ���ƂȂ��Ă���A�����͈̂��ۊm�F��j�����E�L�O�i�̎n���ɋꗶ���Ă���B�܂��A�������̕ω��ɔ����A�S�g�Ƃ��Ɍ��C�Ȃ��N��肪�����u�h�V�v�ɒ�R�����������҂��������݂��悤�ɂȂ����B

�u�h�V�̓��v�͕��Ɍ��̎R���Łu�����̂���J�Ɋ��ӂ��A���N���̒m�b���ɂ��Ȃ��瑺�Â�������悤�v�Ɣ_�Պ��̂X���P�T���Ɍh�V��Â���A�u�Ƃ����̓��v�ƒ�߂��̂��n�܂�Ƙ�������B

���E�ی��@�ցi�v�g�n�j�ł́A����҂��U�T�Έȏ�̂��̂ƒ�`���Ă��邪�A

����܂łU�S���������̂��a�������}�����������獂��ҁ��V�l�Ɖ]���Ă��˘f������ł���B

�����w�I�ȁu����ҁv�̒�`�͂���̂��H�@��g�Ȋw���C�u�����[�ɂ��Ɓu�V���Ƃ́A����ƂƂ��ɁA���ɐ��B���ȍ~�A���̓I�A���_�I�ɐ����邱�Ɓv�Ƃ���B���B�̐g�̂͐����Ă���ԁA�זE���J��Ԃ�����Ă���A�V���̌����ɂ��Ắu�זE�̋@�\�̐����v���������Ă���B�Ȃ��V������̂��͊w�҂̐������w��������Ƃ�����B

�̂͘V���Ƃ����l���͂Ȃ��A�V���͕����̐i���ɂ���ăN���[�Y�A�b�v����Ă������ł���B��`�q�I�ɍl����A�����͎��̐�����c���A�̂Ƃ��Ă͏����ĂȂ��Ȃ��Ă����̂ł����āA�㐶�B���������̂��l�Ԃ̓����ł���B

���̍��x�o�ϐ����ŁA�K�i��ʐ��Y�̋ߑ�H�ƎЉ�ƂȂ�A�H�Ɛ��i���肩�Љ�ɂ�����n�[�h���\�t�g���K�i������A�l�Ԃ̐l���Ɏ���܂ŋK�i�����i�ݘg�ɓ����ꂽ�B���̎���Ƃ����Ȃ�����U�O�Œ�N�ސE������T�N���炢�Łu�V�l�v�̒��ԓ���ł���B

�}���ɕϓ�����Љ�ɂ����āA�V�l�ł��邩�ۂ��͎��������߂�悢���ƂŁA�u�h�V�̓��v�͎�����V�l���Ǝv���l���h���Ă��炦�����Ǝv���B

�u����ҁv�́u�D��ҁv�Ƃ��Đ���t�撣�낤�ł͂Ȃ����E�E�E�B

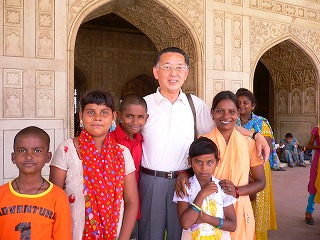

�i�G�W�v�g�_�`�@�C���h�_�`�@�@���V�A�_�`�@�@�X�y�C���_�`�@�y���[�_�`�j

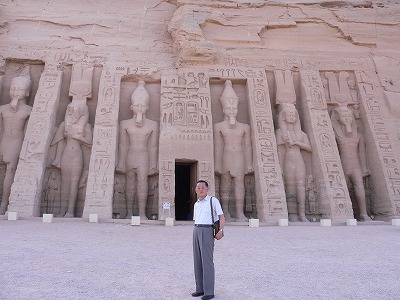

���ւ̗U�� �i�P�j �[�G�W�v�g�_�`�[�@�i �g�Q�P�E�W�E�U��e�j

�@�ߔN�A���N�Ɉ�x�C�O�o�ł�@��Ɍb�܂�A���m�̐��E�ւ̒T�K�i���Ă���B

����܂ŐF�X�̍���n��𗷂������A�܂��܂��s���Ă݂����Ƃ��낪��R����B

�Ȃɂ��됢�E�͍L���B

���ꂼ��ɈقȂ�C��E���y�A���ʂȗ��j�╶��������A�����邱�Ƃł����Ȋp�x�����Ȃ��̂������Ă���B���̊y�����A��ې[����傫�����E����̂͗���ł̐l�Ƃ̏o��ł���B

�F�X�̐l�Ƃ̐G�ꍇ�����A�S�ɏ����ƍʂ��^���Ă���A�l�����y�����L���Ȃ��̂ɂ��Ă����B

���ꂪ���̑f�G�ȂƂ���ł���B

�@�O��̃g���R�ɑ����A����̓G�W�v�g���s�����݂��B

���ĂƈقȂ�����W�ɍ�����J�������̂́A�J�C����w�̋��͂āA�f�G�Ȉ�Y��������i�ςɊ��Q�����v���o�[�����ƂȂ����B

��Ƀi�C���여��ɉ����Ă̌����ł��������A�_�`���Ă݂邱�ƂƂ���B

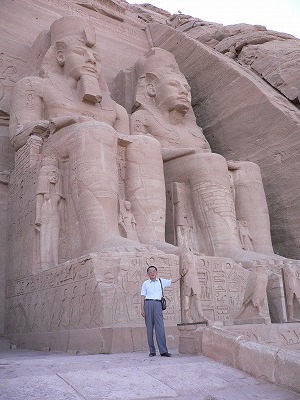

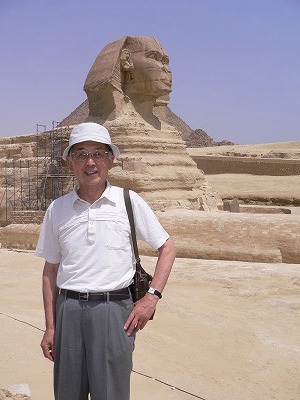

�@�V,�O�O�O�N���̗I�v�̎��Ɉ�܂ꂽ�G�W�v�g�ɂ́A�l�ނ̍��Y�Ƃ������鐢�E�I�ɋM�d�Ȉ�Y������������A�s���~�b�h��X�t�B���N�X�A���N�\�[���̐_�a�Ȃǂ́A�Q�P���I�}�����������E���̐l�X�𖣗��������Ă���B

�G�W�v�g�̖��͈͂�Տ��肾���ɗ��܂炸�A�g�������ĂȂ��Ŋ��}���Ă����t�����h���[�ȃG�W�v�g�l�̑f���炵���ɂ�����B

�@�u�G�W�v�g�̓i�C���̎����v��]�����i�C����́A���A�t���J�̓��ɐ����������A�n���C�ɒ����S���U,�U�T�O�����̐��E�Œ����ւ��͂ł���B���N�̔×��ň�܂ꂽ�엀�ȓy�n�ɂ͌Ñ㉤�����z����A����ɂ͂������̕������������ꂽ�B

�M�U�A���N�\�[���A�A�X�����A�A�u�V���x���Ȃǔ������s��Ȉ�Ղ��K��闷�l�𖣗����Ă���B

�@�Ñ㉤�̌��͂̏ے��͉��Ƃ����Ă��s���~�b�h�ł���B

���E�ɖ�������O��s���~�b�h�͎�s�J�C���ߋ��̃M�U�ɂ���B

�N�t�A�J�t���[�A�����J�E���[�̎O�l�̉��ɂ���đ���ꂽ�̑�Ȍ������̑O�ɃX�t�B���N�X������������i�́A����҂����|���Ă�܂Ȃ��B

�@�i�C����̒�����Ɉʒu���Ñ�̎�s�Ƃ��ĉh�������N�\�[���́A���ɗނ����Ȃ����̋��匚�z����ՂƂ��Ďc����Ă���A�u���E�ő�̖�O�����فv�ƌĂ�Ă���B

���̓����́A��̓����ň�Ղ̎�S���قȂ��Ă��邱�Ƃł���B

�u���҂̓s�v���݂ɂ̓J���i�b�N�_�a�A���N�\�[���_�a�Ȃǂ̉͊ݐ_�a�A�u���҂̓s�v���݂ɂ̓n�g�V�F�v�X�g�������Փa�A�c�^���J�[�������̕�̂��鉤�Ƃ̒J�Ȃǂ��茩�ǂ��낪�����A���݂ɒ��ޗ[�z������Ƃ��A�Y�������ɏo���͂��ł���B

�@�X�[�_���Ƃ̍����ɋ߂��암�G�W�v�g�́A���Đ�Z���k�r�A�l�̒n�Ƃ��ēƎ��̗��j�����ł����Ƃ���ł���A�i�C����̐��Ȃ鏬���Ɍ��t�B�G���_�a�̔������A�s���~�b�h�ɔ䌨����X�P�[���Ɣ��͂��ւ�A�u�V���x����_�a�E���_�a�͕K���ł���B

��ՂƂ͕ʂɂQ�O���I�̋Z�p�̐����W�߂đ���ꂽ�A�X�����E�n�C�_���A���₩�Ƀi�C���̐���X����i�Z���Ȃǂ�K���ƃi�C��������g�߂Ɋ����邱�Ƃ��ł���B

�@�G�W�v�g�̑f��ɐڂ��邽�߂Ɍ��������d������������]���A�K���̐���������l�X�ɐG��Ȃ��炶������߂������E�X���[�g���x���ňӊO�Ȕ��������邩���m��Ȃ��B

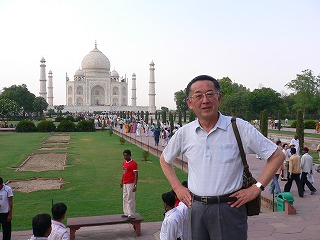

���ւ̗U�� �i�Q�j �[ �C���h�_�` �[ �i �g�Q�P�E�W�E�Q�O��e�j

�@�q�ǂ��̍����瓲��Ă����u�_��̍��C���h�v�ɍs���@��Ɍb�܂�A���҂ɋ��c��܂��ď����ɓ��������̂̏��̓���ɍ�����ɂ߁A�C���h��g�قɂ͐��������b�ɂȂ����B

�@���Ƃ����Ă��T.�O�O�O�N�̗��j�����C���h�͑傫���B

���y�͓��{�̖�P�O�{�A��P�O���Q�疜�l�̍������P�W�̌��t���g���ĕ�炵�Ă���B

���R�l���̌���̌�A�P�X�S�V�N�ɓƗ��������E�ő�̖��卑�Ƃł���B

�����AI T���Â̕���Œ��������W�𐋂����E�̒��ڂ��W�߂Ă��邪�A����A�j�s�g�U�������Ċj�������s������A�j�R���⌴���p�̋Z�p�E���ނ̗A��������I�ɔF�߂���ȂǍ��ێЉ�̌�������E�����s�ד��Řb���悵�Ă���B

���ẴJ�[�X�g���x�͔p�~���ꂽ���̂̎Љ�S�̂Ɍ�����n�x�̍��͗�R�Ƃ��Ă���A�Љ�\���̕s�v�c����ڂ̓�����ɂ��邱�ƂƂȂ����B

�@����ꂽ�������Ŗ��m�̍��E�C���h�ɑ��Ղ����߂ɁA����͖k�C���h�n��́u�S�[���f���E�g���C�A���O���v�Ɖ]����f���[�A�A�O���A�W���C�v�[���n����K�˂邱�ƂƂ����B

�傽��ړI�͎j�Տ���ŁA�܂̐��E��Y�̑��݂��m�F���邱�Ƃ��ł������A�n�����炭�鐢��s����Ȓn���s�s������A�W���C�v�[���ł͖\���ɑ�������@�ɒ��ʂ����B

�@�f���[�̓C���h���̌����ŁA�P�R���I�̌Â��������璴���w�r���܂ŁA����c������哝�̊��@����}�[�P�b�g�̎G���܂ŁA�l�X�ȗv�f�̍��݂����̒��̓����ł���B

���E��Y���u�N�g�E�u�E�~�i�[���v�̓C�X�������k�̍ŏ��̉������J�����A�C�o�N�����폟�L�O�̂��߂Ɍ��������V�Q�D�T���̓��ŁA�f���[�̒��ōł��Â��������̈�ł���B

�������u�t�}���[���_�v�̓��K�[��������c��t�}���[���̂��߂ɉ��܂�����������_�ŁA�h�[���┒�嗝���g���������͂̂��̃��K�[�����z�̌��^�ƂȂ��Ă���B

�����i�[��͔̉Ȃɑ���ꂽ�����̕��}�n�g�}�E�K���W�[�̈ԗ��̂����u���[�W�K�[�h�v���ꎟ���E���Ő펀�������m�������S�Q�����u�C���h��v�Ȃǂ�ڂɗ��߂邱�Ƃ��ł���B

�@�A�O���ߗׂɂ͐��E��Y���O����A�Ȃ��ł��ł��L���Ȃ̂��u�^�[�W�}�n���v�ł���B

���K�[���鍑��ܑ�V���[�E�W���n�[�������E�������ȃ����^�[�Y�E�}�n���̂��߂ɒz������_�ŁA���嗝���g���Q�Q�N�̍Ό��������Č��Ă�ꂽ�ڂ������錚�����ł���B

�u�A�O����v�͑�O��A�N�o���ɂ���Ēz����A�l��A�ܑ�ƂR��ɘj���ă��K�[���c��̋���ƂȂ����v�ǂŁA���łȏ�ǂň͂܂ꂽ����ɂ͋{�a��X�N�Ȃǂ̌������Ȃ�іK�����̂�O�������Ȃ��B

���̗v�ǂ���^�[�W�}�n���̑S�̑������]���邱�Ƃ��ł���B

�@�W���C�v�[���ւ̓r���t�@�e�v�[���Ɋ���u�t�@�e�v�[���E�V�N���v��K�˂��B��O��c��A�N�o���̋��s�ł��������A���s���Ɩҏ��̂��ߋ͂��P�S�N�őJ�s�������߁A�s��Ղ����S�Ȏp���c�����܂ܔp�ЂƂȂ��Ă���B

�@��Ǔs�s�W���C�v�[���́A�����Ɏg��ꂽ�̐F����s���N�V�e�C�ƌĂ�Ă����B

���[�W�v�[�g�l���̂T�K���Ă��u���̋{�a�v�͂��̏ے��I�����ł���B

��s�̋@�\���ʂ����C�X�����l���̔������뉀�ƌ������c���u�A���x�[����v�A�}�n���W���̍��͂ő���ꂽ�{�a�u�V�e�C�E�p���X�v���u�V����v�Ȃǂ��I�v�̗��j����Ă���B

�@�C���h�͒n���I�ɂ����j�I�ɂ��A�܂�������@���̖ʂł����Ƀo���G�e�C�ɕx���͂���������ł���B

�i�^�[�W�}�n���j

���ւ̗U�� �i�R�j �[ ���V�A�_�` �[ �i �g�Q�P�E�X�E�Q��e�j

�@���V�A�A�q�ւ̃��j�^�[�Ƃ��ē��悷�邱�ƂƂȂ�A���V�A�̒n�ɑ��Ղ��c���@����B

��ȖK��n�����X�N���ƃT���N�g�y�e���u���O�ƒ�߂����m�̐��E�ւ̒T�K�ł���B

�@�P�P��am�ɐ��c���Ė�P�O���Ԃ̔�s�̌�A�P�T��pm�߂��Ƀ��X�N���ɓ����B�����͂U���Ԓx��B

�T���N�g�y�e���u���O�̓��X�N�������H��P���ԂR�O���̗����ł���B

�@�Љ��`���E���V�A�ɂ��Ă͕|���A�Â��Ƃ����C���[�W����s�������A�Q���̃��V�A�͐^�����ȐႪ�����Ȍ����ɔ��˂���ῂ����A�X���Y��ŁA��r�I�����������A��ʎs���̐��������f�Ɍ���ꂽ�B

���V�A�l���v���̂ق��l�����肪�ǂ��A�g�������V�A�����������̒m�b�������Ă��ꂽ�B

�����̖��t���͓��{�l�D�݂ł��������A����݂̃s���V�L�A�{���V�`�A�y�����j�A�r�[�t�g���K�m�t�ȂǓ��{�ł̃��V�r�Ə����Ⴄ���������B

�؍ݒ��͒g�������������A�����̋C���́{�P������|�T���̊Ԃ𐄈ڂ���قǂŁA���X���炬�Ɩ������i���邱�Ƃ��ł����B

�@�悸�n�߂Ƀ��V�A�̎�s�E���X�N����K�˂��B���X�N����̊ݕӂɌ��N���������A�Ԃ̍L��A���[�j���_�Ȃǂ����j���l���P,�O�O�O���l�����s��ł���B

�s�X�n�̓N���������𒆐S�ɐ�������Ă���A�Ԃ̍L��ߕӂɂ̓��[�j���_�A�����V���[���@�A���������ق�O���S�ݓX�Ȃǂ����у��X�N���ό��̒��S�ƂȂ��Ă���B

�@�N���������́u��ǁv���Ӗ����A�܊p�`�̐Ԃ���ǂɕ�܂ꂽ�����ɂ͍������i�鐭���̂ق��A�鐭���V�A����̍��������E�E�X�y���X�L�[�吹������c��̍���Ȃǂ��W������Ă���u����Ɂv���Зe���ւ��Ă���B

���[�j���_�ł͉q���̌����Ȍ�㎮�ɑ������A���V�A�v���Ɏv����y�����B

�@�g���`���R�t���p�ق́A���V�A�G��ő�̃R���N�V������ۗL���Ă���A���V�A���p��C�R����ɐG��邱�Ƃ��ł����B

�����̎Љ�w�i��@���ɔ��f���������A���Y���G�悩�瑽���̂��̂�i����ꂽ�B

���X�N���������ŁA�̑�Ȏ��l�v�[�V�L���Ɋւ��鎑������W������v�[�V�L�������ق���p�ق�K�˂邱�Ƃ��ł����B

�@���ɁA���}�m�t��������̗��j�E�����ɐG��邽�߃��V�A���̓s�s�E�T���N�g�y�e���u���O��K�˂��B

�^�͂�����A���ˋ����˂���A����ɋP�����i�͔�����ɂ߁A�G���~�^�[�W�����p�ق�G�J�e���[�i�{�a�Ȃǂ̊ӏ܂�ʂ��Ė��̎����ł���B

�@�G���~�^�[�W�����p�ق́A���}�m�t�����̉��{�ł���A����ȋ{�a�ɊG��A�����Ȃǖ�R�O�O���_���̔��p�i���W�߂�ꂽ���V�A���ւ�ő�̍������p�قŁA�S�O�O���̓W�������|��Ŋӏ܂��|�p�Ƃ����̎v���ɐG�ꂽ���A���������ꂸ�S���c�����B

�@�G�J�e���[�i�{�a�͍��؈�ࣂȓ������{����A���Ȃ��炨���b�̐��E�ɓ��ݍ��悤�ȍ��o�ɂƂ��ꂽ�B

���ł����߂Ŕ킢�s�����ꂽ�ؗ�ȁu���߂̊ԁv�͕K���ɒl����B

���̑��A�삯���Ȃ��u�C�T�N���@�v�u���̏�̋���v�u���̋R�m�v�Ȃǎ傾�����������������邱�Ƃ��ł����B

�@���E��Y�w��̗��s�s�Ƃ��������ǂ��s���͂��Ă��āA�K�����̂�O��������

���B

�L�傩�[�����j����݂��Ȃ��猻�݂����\�h��Ă���卑�ւ̗��ł��������A��������̏��Ȃ��Ȃ��ł̎��O�w�K���@���Ɍl�I���ʂ����E���邩���������闷�ł��������B

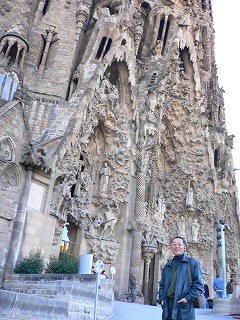

���ւ̗U�� �i�S�j �[ �X�y�C���_�` �[ �i �g�Q�P�E�X�E�P�V��e�j

�@

�@���c��`�𒋑O�ɔ����A�C�^���A�E�~���m�o�R�Ŗ}���P�T���Ԍ�Ɍ|�p�Ə�M�̍��X�y�C���̎�s�}�h���[�h�ɓ��������B

���{�Ƃ̎����͂W���ԁA�s���̃z�e���ɒ������̂͗[��ꎞ�ł������B

���������܂�ǂ��Ȃ��H�X�y�C���ňٕ����ɐڂ���K�x�ْ̋����́A�����{�P�����������Ȃ����p���������B

��������n�[�h�ȃX�P�W���[�����҂��Ă���B

�@�܂��A�����̖������������v���h���p�ق�K�˂��B

�p���̃��[�u�����p�فA�t�B�����c�G�̃E�t�C�c�c�C���p�قƕ���Ő��E�O����p�قƂ����Ă���B

�X�y�C���Ƃ����v���h�ł���A�v���h�Ƃ����G���O���R�A�x���X�P�X�A�S���ł���B

�ٓ��ɂ͂P�U�`�P�V���I�̃n�u�X�u���O���ƂƂP�W���I����̃u���{�����Ƃ����W�����c��Ȑ��̃R���N�V�������W������Ă���B

�G���O���R�͋{���ƂƂ��ď@����𑽂��c���Ă���A�敗�͌㐢�̃s�J�\�ɂ��e����^�����Ƃ����Ă���B

�o���b�N�G��̋����ł��������x���X�P�X�̕s���̖���u���X�E���j�[�i�X�i�����j�v��l���̐��i�`�ʂӂƂ����S���̓���݂̂���u���߂̃}�n�v�A�u���̃}�n�v�Ȃǂ̍�i���ӏ܂��邱�Ƃ��ł����B

�@���ɁA�אڂ��鍑���\�t�C�A���܌|�p�Z���^�[��K�˂��B

�s�J�\�A�~���A�_���Ȃǂ̌���A�[�g���W�߂�Ă���A�s�J�\�̌���u�Q���j�J�v���W������Ă��Ċ������ĂԁB

�@�X�y�C���͑����̌|�p�Ƃ�y�o���Ă��邪�A�����̌|�p�Ƃ������n�ォ����������Ƃ���i�͌㐢�Ɏc��A����ƍ����ɊW�Ȃ��l�X�𖣗��������Ă���B

�����̊W�ł̊ӏ��Ԃ̐�����܂ꂽ�B

�ȉ��A�v���o��H��Ȃ������_�`���Ă݂邱�ƂƂ���B

�@����Ɣ����ǁA�L���Ƃ������i���L���郉�}���`���n���ɓ_�݂��镗�Ԃ́A�����ȃZ���o���e�X�́u�h���E�L�z�[�e�v�̐��E��f�i������ɏ\���Ȗ����̌��i�ł������B

�@�N���V�b�N�E�M�^�[�̖��ȂƂ��ėL���ȃ^�����K��Ȃ́u�A���n���u���{�a�v�Ɨאڂ���u�t�G�l�����[�t�G�뉀�v�̓O���i�_�̒�����]�ł���u�˒n�ɂ���A���̘Ȃ܂��͒n��̊y����z��������ɏ\���ȕ��͋C�������o���Ă����B

�@�b��̑����o���Z���i�́u�T�O���_�E�t�@�~���A�i���Ƒ�����j�v�́A���z�ƃK�E�f�C�̎�����c�X�ƌ��z�������Ă���A���������邩�킩��Ȃ��Ƃ����������錚�����ł���B

�܂��A���ӂł́A�u�J�T�E�~���v��u�O�G�������v�ȂǃK�E�f�C�̐������̈������邱�Ƃ��ł��B

�@�e�n�ő��������{��̃t�������R�́A���������Y���̗x��ƂƂ��ɗl�X�ȕ\��Ō�镨��ɃE�G�C�g���u����Ă���A�l�Ԃ̓��ʂɂ����{���y��搂��������Ă����B

�@������Ɣ����ƁX�A�P�����z�ƍ��ɂ̊C�B�}�h���[�h�A�g���h�A�R���h�o�A�Z�r���A�A�~�n�X�A�O���i�_�A�o�����V�A�A�o���Z���i�Ƌ삯���̗��ł��������A�n���ɂ���ĕ�����C���ꂼ��قȂ�A���ʂŌ��I�Ȗ��͂�����ċP���Ă���l�������\����Ƌ��ɃX�y�C�����ւ�Z�̐��E��Y�ɂ��G���@��邱�Ƃ��ł����������B

�@�X�y�C���̓s�s�̒����݂̓p���ɂ����āA���j��̌|�p�Ƃ����̔��I���o���������X�Ǝp����Ă���Ƃ�����ۂł������B

���ւ̗U�� �i�T�j �[ �y���[�_�` �[ �i �g�Q�P�E�P�O�E�P�W��e�j

���̋s�s�̓䂪�ĂԎ���������}�������߂Ă��悢��n���̗����E��ăy���[�ւ̗������ł���B

���{�l���s���������E��Y�����L���O�ł͏�ɏ�ʂɓ���C���J�̎���ꂽ�s�s�u�}�`���s�`���v�T�K������̗��̎傽��ړI�ł���B

���c���烍�T���[���X�܂Ŗ�P�O���ԁA���X����y���[�̎�s���}�܂Ŗ�8���ԂR�O���A��������p���Ȃǂ̃��X�^�C�����܂߂�ƗL�ɂP��������̋�̗��ł���B�Ȃɂ��됢�E�͍L���B

����̓�Ă̗��Ōܑ嗤�S�Ăɑ��Ղ����ƂƂȂ����B

�@�܂��͂��߂͎�s���}����̃X�^�[�g�ł���B

�u���̕ցv�̓s����A�E���������Ȃ�����Ō�́u�i�X�J�̒n��G�v�܂ŒH�蒅���A�����x�����߂邱�Ƃ��ł����B

�@�����ɏ]���v���o��H��Ȃ���_�`���Ă݂邱�ƂƂ���B�@

�����}��

�@�y���[�̎�s���}�́A�����m�ɖʂ����R�X�^�ƌĂ�銣����n�ɊJ������s�s�ŁA�y���[�̐l���̖�O���̈ꂪ�������鐭���E�o�ς̒��S�n�ł���B

�@�A���}�X�L����j�ɒz����Ă��������s�X�́A���Ȃ��P�V���I�̃R���j�A������̔ɉh�̗l����F�Z���c���Ă��萢�E��Y�ɂ��o�^����Ă���B

�y���[�����A����A�J�e�h�����Ȃǂ̐����Â炵�����j�I���������A���}�X�L����͂݁A�����ȕ��͋C�����グ�Ă��āA�Â��ǂ�����ւƗ��l��U���B

�܂��A�A���f�X�̖��J�����ォ��C���J����܂ł̗��j���l�܂������������ق���𒆐S�Ƃ��锭�@�i��W�����鉩�������قȂǂ�K�˂邱�Ƃɂ��A�y���[�̌Ñ㕶����m�邱�Ƃ��ł���B

���N�X�R��

�@�P�P�`�P�Q���I���Ɍ��݂���A���z�_�𐒔q����C���J�鍑�̓s�Ƃ��ĉh�����B

�������A�P�U���I�ɃX�y�C���l�̐����ɂ��_�a��{�a�̕�������̗��D�Ȃǂ̔؍s���s���A�����ɃX�y�C�����̋�����݂������Ƃɂ��s�͈�ς����Ƃ����Ă���B

�C���J����A�ł��d�v�Ȍ����ł������R���J���`���ƌĂꂽ���z�̐_�a�̓T���g�E�h�~���S����ƂȂ��ĈЗe���ւ��Ă���B

�W���R,�S�O�O���ɍL����N�X�R�̒����݂̓N�X�R�ő�K�̗͂v�ǁE�T�N�T�C���}�������]���邱�Ƃ��ł���B

�C���J����̔����������ȐΑg�݂ƃX�y�C���̃R���j�A���Ȍ��z�����Z�������N�X�R�ɂ͓Ɠ��̕��͋C���Y���Ă��āA���ɓ�\�����ƓV�̐�����邱�Ƃ��ł����B

�N�X�R�̓}�`���s�`���s���̏o���n�ł�����A�����ό��q�œ�����Ă���B

���}�����s�@�ŃA���f�X�R�����z����1���ԂR�O���̒n�ł���B

���}�`���s�`�����@�@�@

�@�N�X�R���獂����ԂƃV���g���o�X���g���ăE���o���o�쉈�����s�����Ƃ��悻�P�P�S�����A�M�щJ�т̃W�����O��������ɂ��т���W���Q,�R�O�O���̒f�R�ɍL�����ՂɒH�蒅���A�ʐ��E�̂悤�Ȍ��i��ڂ̓�����ɂ��āA�����̗]��ł܂��Ă��܂����B

���X�̋{�a��_�a���͂��߁A���X�̋V���Ɏg��ꂽ�Ǝv����L��A�M���Ə����ɕ�����ꂽ���Z��A�S���A��d�ɂ��d�Ȃ�i�X���A���p���H�܂Œz����Ă��āA�قڊ����ȓs�s�`�Ԃ𐮂��Ă���s�s�́A�A���f�X�����̂Ȃ��ł�������o���s�v�c�ȑ��݂ł���B

�Α��s�s���Ȃ�������R�̒��Ɍ��݂��ꂽ�̂��H�C���J�̉B��Ƃ��A����Ƃ��v�ǂ��H�����ǂ��Ő�o���A�ǂ̂悤�ɂ��ĉ^�сA�g�ݗ��Ă�ꂽ�̂��H�����ł���B

�K�v�Ȃ̂́A�f���Ɋ�������C�����ƍD��S�A�����Ĕ��z�̏_����낤���H�����̑�鍑�E�C���J�̉h�ƖŖS�B�������̑������A���̃x�[���ɕ�܂�Ă���B

���v�[�m��

�@�A���f�X�R���̂قڒ����Ɉʒu���A�C���J�鍑����ɓV�_�~�Ղ̒n�̂ЂƂ������v�[�m�́A�`�`�J�J�ΔȂɂ���W���R,�X�O�O���̒��ł���B

��C�̔������̒��ɂ́A�P�`���A���A�A�C�}�����ȂǏ����ȃC���f�C�w�i�l���������A�`���I�ȃt�I���N���[�����y�̕�ɂƂ��Ēm���Ă���B

�{���r�A�ƃy���[�̍����ɉ������`�`�J�J�̓�����ŁA����ςݏd�˂đ���ꂽ�E���X���ɏ㗤�����B

�ӂ�ӂ�Ƒ������ޕ������B

�����ł́A�Ƃ��D�����ׂĈ��𑩂˂đ����Ă���B

�D���ŗL���ȃP�`���A���̃^�L�[�����A�v���E�C���J�̈�Ղ��c��A�}���^�j���Ȃǂ�K�˂邱�ƂŌÑォ��p������Ă����Ǝ��̕������炵�ɐG��邱�Ƃ��ł���B

���i�X�J���@

�@�Ñ�i�X���̐l�X���c��������Ȉ�Y�u�i�X�J�̒n��G�v���ő�̌��ǂ���ł���B

�ʂĂ��Ȃ������y���[�암�̊����n�тɕ`���ꂽ��̒n��G�B

�i�X�J�����̎���ɕ`���ꂽ�����̊G�́A���łȂ�����̑S�e���m�F�ł��Ȃ��قNj���ł���A�@��R�O�O���̗V����s�Œ��̂悤�ȋC���Œ��߂��B

������w�}�`�A���E�A���A���A���A�ȂǗl�X�ł���B�����̐^�Ɍ��u�ώ@�₮��E�~���h�[���v�ɏオ��Ɓu��v��u�v�̒n��G�������Ɗԋ߂Ɍ��邱�Ƃ��ł���B

�i�X�J�����͒n��G�Ɍ�����悤�ɁA���x�ȋZ�p�ƖL���ȊG�S���������l����R�����ƍl�����A�i�X�J�̐D����y��ɕ`���ꂽ���ۉ������Ƃ����̐̂��ÂԂ��Ƃ��ł���B

�@

�@�����鎩�R�̑Ώە���ʂ��Č����ɐ_�ƑΛ����Ă����y���[��Z���Ɛ_�̖��̂��Ƃɂ�������̂�D�����Ƃ����X�y�C���l�B

�u�����v�Ƃ�����̕������̖������قȂ������_�Œ��߁A�Փ˂��N���茈���������A�C���J�鍑�̉^����ς����u�����v�̕����A���Ȃ鑶�݂������u�����v�ɖ�����ꂽ�����͍�������l�̃��}�����������ĂĎ~�܂Ȃ��B

�@�y���[�́A�������{���璷�������̍��ł��邪�A��������z���Ă��]�肠�閣�͈�ꂽ���l���鍑���Ɗm�M����B

�@

��

�ٕ��Ȃ���T��ɕ����ė��̎v���o��Ԃ��Ă݂܂������A�u���F�v�ɂȂ��Ē������ł��傤���H�@�S�ɏ����ƍʂ�Y���Ă����u���v���Ė{���ɂ������̂ł��B

�@ �ЂƂ܂��M��u���܂����A�C�����͂��łɖ��m�̐��E�ɉH�����Ă��܂��B